Biblioteca Storia

La Casanatense deve la sua nascita al cardinale Girolamo Casanate (1620-1700), che con testamento dispose il lascito, ai domenicani del convento di S. Maria sopra Minerva di Roma, della sua raccolta libraria.

Biblioteca collezioni

La Biblioteca possiede circa 400.000 volumi dei quali circa 60.000 sono ancora oggi contenuti nell’antico Salone monumentale. All’interno di questo patrimonio librario sono presenti oltre 120.000 volumi a stampa.

Fondi museali

Globi terrestri e celesti, armille e piccoli strumenti scientifici arricchiscono e completano la vasta sezione di libri di scienza della Biblioteca. I Domenicani aggiunsero al patrimonio librario importanti acquisti di opere.

Cataloghi

La Casanatense partecipa all’ Indice SBN fin dal 1991. Tutto il suo posseduto a partire da quella data e tutto il materiale pregresso nel corso del tempo inserito in Indice sono pertanto rintracciabili nell’ Opac.

Minerva

La Biblioteca Casanatense adotta il sistema informatico Minerva Access, in grado di erogare velocemente ed efficacemente i servizi di prenotazione,consultazione e di prestito del materiale posseduto, attraverso Internet.

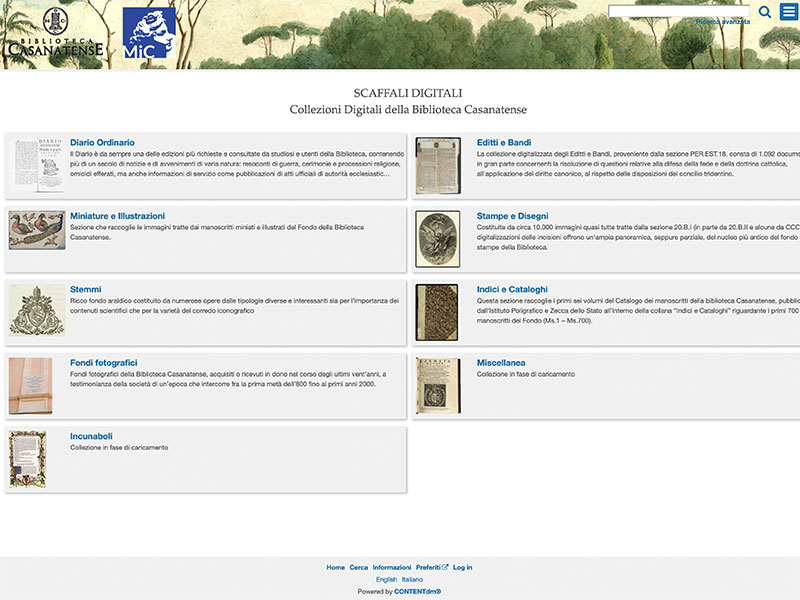

Scaffali digitali

Grazie alla sottoscrizione del prodotto CONTENTdm di OCLC, è possibile accedere da qualsiasi dispositivo, nel rispetto delle Web Content Accessibility Guidelines, alle collezioni digitali della Biblioteca Casanatense.

Avvisi al pubblico